행사정보

HOME > 행사정보 > 행사정보

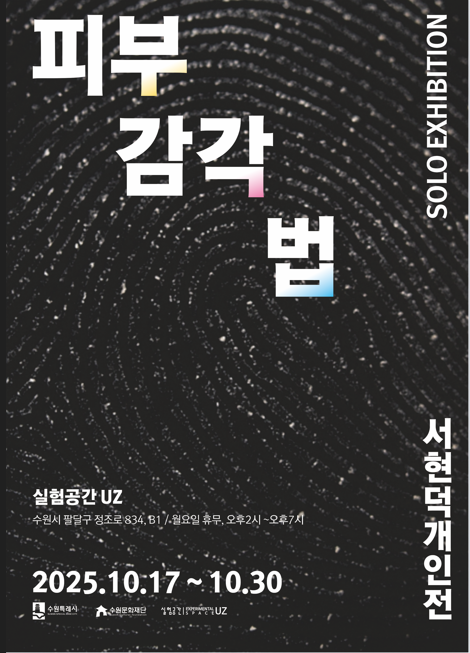

피부 감각법

| 활동분야 | 전시 |

|---|---|

| 행사일시 | 2025-10-16일 14:00부터 ~ 2025-10-31일 19:00까지 |

| 주관단체 및 개인 | 서현덕 |

| 문의처 | 010-5157-2092 |

| 행사장소 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 834, B1 |

전시 <피부 감각법>은 작가의 돌아가신 할머니 유품에서 지문을 채취해 방을 할머니의 손길로 가득 채우려는 불가능한 시도이자, 할머니의 목소리를 AI로 재현하고 주변 사람들의 목소리로 익숙한 할머니의 노래를 따라 부르게 하는 강박 같은 놀이를 다룬다. 이를 통해 작가는 우리가 어떤 방식으로 상실을 다루고, 경계와 상실 속에서도 끊임없이 갈구하는 것이 무엇인지 묻는다.

또한 작업은 인간이 갈구하는 접촉 위안의 감각을 자극한다. 존재를 감각하는 접촉 위안의 원형을 제시하고, 그 결핍을 공통의 감각 경험으로 공유한다. 맥루한의 매체 이론에 따르면 촉각은 시각·청각보다 더 직관적이고 개인적이어서 공유하기 적합하지 않은 감각이다, 작업은 이런 촉가을 공유 가능한 시각적·청각적 경험으로 번역해 “개인적 상실의 경험”을 “함께 공유하는 감각”으로 변환하고자 시도한다.

여러 사람의 목소리로 할머니 노래를 따라 부르게 하는 합창은, 어린아이 같은 강박적 놀이이자 전시장 안에서 기능하는 의례(ritual)적 행위로 존재한다. 반복·모사·중첩을 통해 결핍을 다루는 자기진정의 기술(routine)이며, 관객을 동참시키는 집단적 조절 기제(ritual)가 된다.

이처럼 전시 〈피부감각법〉은 작가의 개인적 상실을 모사하는 행위에 그치지 않고, 우리에게 상실을 공통의 감각으로 만드는 새로운 의례를 제안한다.

또한 작업은 인간이 갈구하는 접촉 위안의 감각을 자극한다. 존재를 감각하는 접촉 위안의 원형을 제시하고, 그 결핍을 공통의 감각 경험으로 공유한다. 맥루한의 매체 이론에 따르면 촉각은 시각·청각보다 더 직관적이고 개인적이어서 공유하기 적합하지 않은 감각이다, 작업은 이런 촉가을 공유 가능한 시각적·청각적 경험으로 번역해 “개인적 상실의 경험”을 “함께 공유하는 감각”으로 변환하고자 시도한다.

여러 사람의 목소리로 할머니 노래를 따라 부르게 하는 합창은, 어린아이 같은 강박적 놀이이자 전시장 안에서 기능하는 의례(ritual)적 행위로 존재한다. 반복·모사·중첩을 통해 결핍을 다루는 자기진정의 기술(routine)이며, 관객을 동참시키는 집단적 조절 기제(ritual)가 된다.

이처럼 전시 〈피부감각법〉은 작가의 개인적 상실을 모사하는 행위에 그치지 않고, 우리에게 상실을 공통의 감각으로 만드는 새로운 의례를 제안한다.