Art&Space

14호 [그날의 역사] 고종황제 수원화성에 납시다

고종의 수원 화성 방문과 이때 남긴 작품에서 대해서는 필자가 『경인일보』에 알려 이미 기사화된 바 있다.

민정주 · 황성규 기자, 「고종 황제의 ‘수원 화성’ 주제 한시」, 『경인일보』(2015. 12. 30)를 참고.

[그날의 역사] 문학인 종 황제의 수원화성 방문과 한시 두 편

고종황제 수원화성에 납시다

글 조성면 본지 편집장, 문학평론가

조선 제26대 왕 고종(1852~1919)은 그 묘호부터가 매우 역설적이다. 바람 앞의 촛불처럼 흔들리는 허약한 나라의 왕이었으면서도 황제위에 올라 묘호에 ‘높을 고(高)’자가 들어갔으며, 구국의 공적과 함께 망국에 대한 책임을 모두 가지고 있기 때문이다. 얼핏 그의 모습에서 청의 마지막 황제로 ‘위만주국(僞滿洲國)’의 황제위에 올랐던 선통제 아이신기로 푸이(愛新覺羅 簿儀, 1906~1967)가 어른거리기도 한다.

고종의 불행은 번득이는 마키아벨리즘에도 불구하고 이를 뒷받침할 현실적 힘이 없었기 때문에 모든 시도가 좋은 결과를 만들어내지 못했다는 데 있다. 잠시 고종의 행보를 살펴보자. 자신의 배우자인 명성황후가 일본의 낭인들에게 살해되는 참담한 을미사변을 겪고 난 다음, 그는 침략자 일본의 야욕을 세계만방에 알리고 그들을 견제하기 위해 자신의 거처를 러시아 대사관으로 거처를 옮기는 파격적인 정치적 승부수―아관파천을 결행한다.

또 망국의 위기에서 국격(國格)을 황제의 나라인 제국(帝國)으로 끌어올리면서 새로운 전기를 모색했다. 그런가 하면 임오군란 · 갑신정변 · 갑오년 동학농민전쟁 · 청일전쟁 · 러일전쟁에 아버지(흥선대원군)와 부인(명성황후) 사이의 권력투쟁에 시달리다 을사늑약과 경술국치를 당했다. 최고의 영광과 최악의 불행을 모두 겪은 것이다. 이처럼 그의 삶은 한 편의 드라마였다.

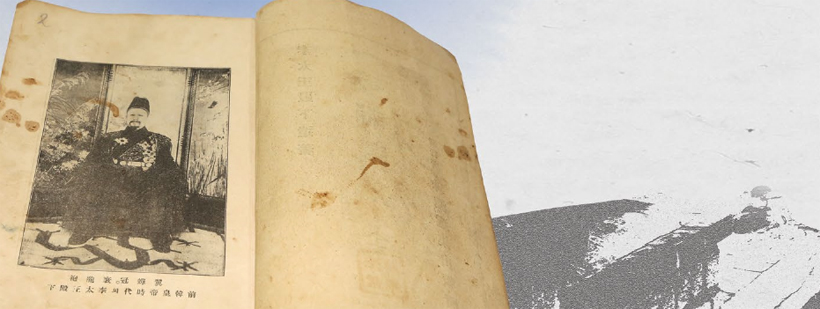

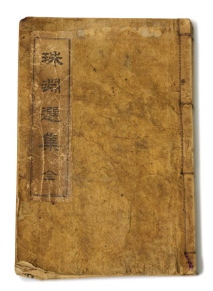

그런데 정치인 고종은 널리 알려져 있으나 그의 문학적인 면모는 거의 알려지지도, 별로 논의되지 않고 있다. 그는 가배차(珂琲茶, coffee)를 즐기며, 상당한 문학적 소양을 갖춘 인물이었다. 보통 사람들의 머릿속에 그는 열강의 침탈과 집안싸움(?) 속에서 한없이 우유부단하며 무기력했고, 결국에는 나라를 잃은 왕으로 기억되고 있으나 어쩌면 그것은 정치인 고종의 생존술이며 위장술이었는지도 모른다. 문집 『홍재전서』을 가진 정조처럼 그도 개인 문집 『주연선집』을 가진 문인이었던 것이다. 『주연선집』은 고종의 호 주연(珠淵)에서 따온 것이며, 1919년 1년 21일 붕어한지 6개월이 지난 7월 조선사편수위원 겸 『경성일보』 사장이었던 아오야기 츠나타로(靑柳綱太郞, 1877-1932)의 손으로 출판되었다.

이것 말고도 국권을 상실한 뒤 조선왕실을 조명하는 다양한 저작물의 출판은 하나의 트렌드가 되었다. 역대 조선왕의 계보를 정리한 『경람도』(대동, 1917)을 비롯해서 조선왕실의 보물과 유품을 정리한 『이왕가 박물관 소장품 사진첩』상, 하(명신제, 1918), 마지막 왕 순종의 인산일을 맞아 순종과 그의 시대를 총정리한 잡지 『신민』 특별호로 ‘인산봉도호(因山奉悼號)’란 부제가 붙은 『순종실기』(신민, 1926), 그리고 태조 이성계의 가계와 일화 등을 정리한 『조선태조실기』(대동성문사, 1927) 등의 출판이 줄을 이었다. 『주연선집』 또한 이 같은 흐름과 같은 맥락에 있는 책이다.

『주연선집』의 표지- 『주연선집』에서 눈길을 끄는 대목은 그가 수원화성에 와서 쓴 칠언절구 「화성행궁에서 읊다(華城行宮有吟)」와 칠언율시 「화성행궁, 삼가 정조 어제의 현판을 차운하다(華城行宮, 敬次正廟御製板上韻)」 등 두 편의 한시이다.

고종의 수원 화성 방문은 1869년과 1870년 등 모두 두 차례이다. 『고종실록』 7년 3월 15일자 기사에 ‘화성행궁으로 나가 신하들과 의견을 주고받는 소대(召對)를 진행하며 어제시를 내렸다’는 기록이 나오는 것으로 보아 이들 작품은 1870년 3월 무렵에 쓰였을 것으로 생각된다.

화성행궁에서 읊다(華城行宮有吟)

선침 알현하니 추모의 마음 새로워라 (來謁 仙寢追慕新)

길가의 버드나무 푸른 띠를 두른 듯 (路邊楊柳帶靑春)

선왕의 은덕 지금 여기 있으니 (先王恩澤至今在)

모두 영원토록 태평을 누리소서 (世世太平自樂人)

화성행궁, 삼가 정조 어제의 현판을 차운하다

(華城行宮, 敬次正廟御製板上韻)

삼월 수성의 버들 빛 새롭고 (三月水城柳色新)

사방의 초목은 바야흐로 봄이로다 (群生草木際方春)

능에 전알하니 구름도 멈추고 (拜陵展禮雲停午)

들판 보며 풍년을 점치니 비도 두루 적시네 (觀野占豊雨浹旬)

누각은 천상의 풍경과 하나가 되고 (樓閣渾如天外境)

촌락의 집들은 그림 속의 사람이로다 (村家盡是畵中人)

선왕의 성덕이 여기에 있으니 (先王盛德於斯在)

그 시절 수레타고 말 몰아 얼마나 오가셨을까 (鞸駕當年住幾巡)

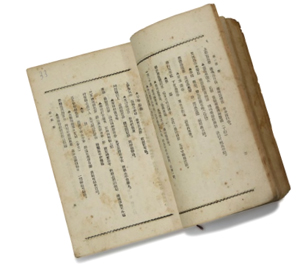

『고종이 쓴 화성관련 시편이 게재된 『주연선집』의 부분- 두 편의 한시는 ‘운’과 ‘격’을 골고루 갖춘 작품들이다. 두 편 모두 순문학이라기보다는 행행에 나선 통치자가 선왕의 공덕을 기리며 약간의 소회를 덧붙인 의례적 기념시에 가깝다는 한계를 가지고 있으나 고종의 학문적 깊이와 녹록치 않은 필력을 확인할 수 있는 귀한 시편이다.

특히 칠언율시 <화성행궁, 삼가 정조 어제의 현판을 차운하다>는 화성행궁의 현판에 쓰인 글자들을 운자로 삼고 있는 작품들로 ‘신풍루’의 신(新) 자와 풍(豊) 자를 수련(首聯)과 함련(頷聯)에서, 그리고 ‘득중정’과 ‘중양문’의 중(中) 자를 경련(頸聯)에서 사용하고 있음을 볼 수 있다. 한편, 칠언절구 ‘화성행궁에서 읊다’의 제1연(기승전결의 ‘기’에 해당)에서 내알(內謁)을 띄어 쓴 것은 선왕 정조에 대한 존경의 표현이다. 이들 모두 품격을 갖춘 기념시로서 고종이 융·건릉에 참배 차 수원화성에 행행(行幸)하여 지은 작품이라는 점에서 그 의미가 자못 크다